Y a-t-il terreur plus douce que celle du true crime ? Lorsqu’on assiste, bien caché derrière son livre, au spectacle de la réalité frappée par l’ignominie humaine. La trajectoire démente, mais vraie, du Dr Cream, entre le Québec, les États-Unis et Londres, procure de ces plaisirs-là. En 1891, dans un quartier londonien proche de celui où sévit Jack l’Éventreur, s’installe un homme que son caducée met au-dessus de tout soupçon. Mathilda, Louisa, Alice, Emma vont croiser son chemin. Où plutôt ses soins.

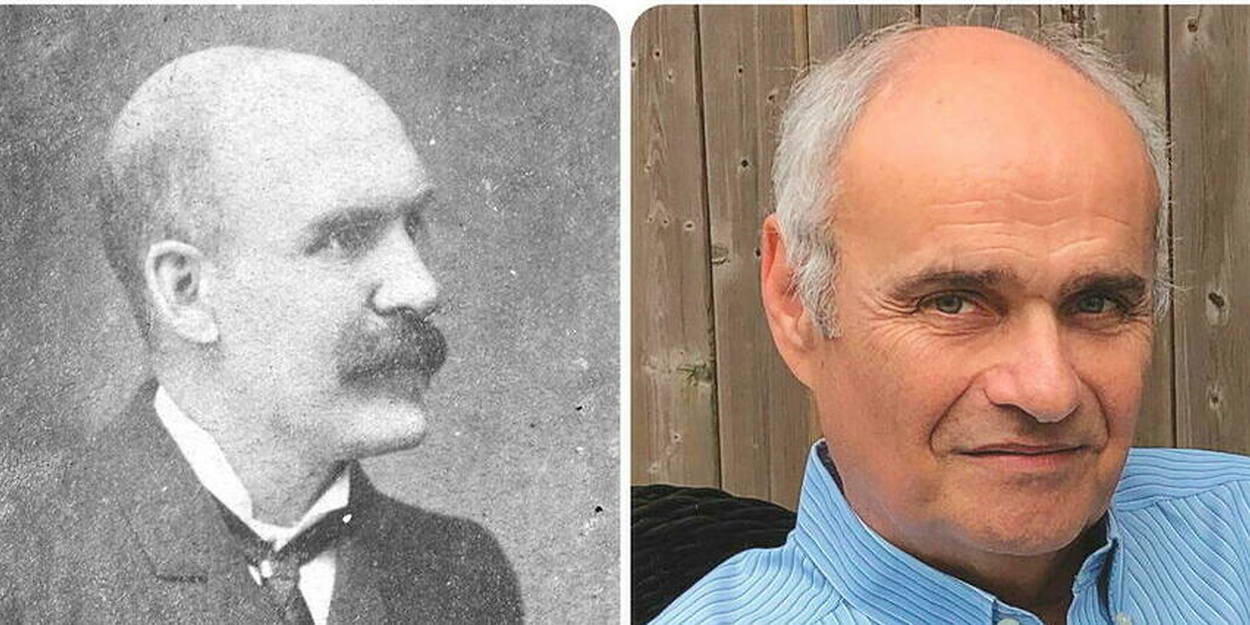

Noceur, buveur, séducteur au dandysme tapageur, mais aussi empoisonneur, avorteur et maître chanteur, le bon Dr Thomas Neill Cream résout tous les problèmes – maris jaloux, pharmaciens bavards, clientes mécontentes – à coups de pilules foudroyantes. Il sera pendu à Londres, à deux doigts d’avouer être le « Ripper » du quartier de Whitechapel. À l’époque où naît la criminologie, comme le rappelle Dean Jobb, l’auteur canadien de ce livre-enquête, on le tient pour le premier tueur en série répertorié de l’Histoire. « Quand un médecin a mal tourné, il est le pire des criminels », disait Sherlock Holmes. Cream ne l’a pas fait mentir.

L’Affaire du Dr Cream, de Dean Jobb. Traduit de l’anglais par Marie-José Thériault (Éditions de l’Homme, 432 p., 24 €).L’extrait qui tue

En ce vendredi serein, dernier jour de juillet 1891, la porte de fer du pénitencier d’État de l’Illinois à Joliet (Illinois State Penitentiary) s’ouvrit en grinçant sur un homme amaigri et blême pour le lancer dans le monde qu’il avait quitté près d’une décennie auparavant. Bien au-dessus de sa tête, au sommet des murs en calcaire gris de l’établissement carcéral situé à quarante milles au sud-ouest de Chicago, des gardes en pardessus bleus, armés de carabines Winchester, le regardèrent s’éloigner. S’il s’était évadé, l’un d’eux aurait pu à lui seul lui tirer seize balles dans le dos sans devoir recharger son arme.

Les joues creuses et le faciès anguleux de Thomas Neill Cream étaient le résultat d’années de travail forcé et de séjours dans l’enfer cauchemardesque de l’isolement cellulaire. Il avait troqué son uniforme carcéral zébré pour un costume neuf, modeste cadeau de l’État de l’Illinois, tout comme les dix dollars qu’il avait en poche. Une taie d’oreiller contenait ses rares effets personnels. Il avait aussi un billet de train pour le lieu de sa condamnation, mais il était peu probable qu’il ait eu envie de remettre les pieds à Belvidere, une ville du nord de l’Illinois. Quelques semaines avant la remise en liberté des détenus, le personnel de la prison – également appelée Joliet tout court – cessait de tondre leurs cheveux et ils pouvaient aussi se laisser pousser une moustache ou une barbe pour mieux passer inaperçus. Cette pratique n’avait en rien servi Cream puisqu’il était presque complètement chauve. En outre, ayant jour après jour emboîté le pas, pressés les uns contre les autres pour se déplacer lentement à la file indienne comme une chenille rayée géante, nombreux étaient ceux dont la démarche traînante trahissait le passé de prisonniers. « Sa tenue civile laisse voir les rayures », remarqua le directeur de Joliet, Robert McClaughry.

Cream avait été incarcéré neuf ans et deux cent soixante-treize jours. Quand avait débuté sa peine en novembre 1881, Chester Arthur venait d’être élu président après l’assassinat de James Garfield. Entre-temps, Grover Cleveland avait obtenu et perdu la présidence. L’occupant de la Maison-Blanche était maintenant Benjamin Harrison. Les gens qui avaient regardé par l’oculaire du kinéscope d’Edison, dévoilé quelques semaines auparavant, y avaient vu, ébahis, des images en mouvement. Près d’un quart de million de résidences et de bureaux des États-Unis avaient maintenant le téléphone, qui n’était encore qu’une nouveauté au début des années 1880. À Springfield, au Massachusetts, les frères Charles et J. Frank Duryea bricolaient un prototype de ce qu’ils appelaient un « motor-wagon », un chariot à moteur, la première automobile à essence des États-Unis.

Même la lutte contre la criminalité avait connu une évolution durant l’incarcération de Cream. Quelques années avant sa remise en liberté, Joliet avait reçu un ensemble de curieux compas et de règles. Étalonnés en centimètres et en millimètres, des graduations métriques rarement utilisées aux États-Unis, ces instruments avaient pour fonction de mesurer des parties spécifiques du corps humain. Ce nouveau système d’identification des criminels portait un nom aussi curieux et exotique que ses outils : le bertillonnage.

Le système se fondait sur onze mensurations, dont la taille, la largeur de la tête, les dimensions de l’oreille, la longueur du pied et de l’avant-bras gauches, et la longueur du majeur et de l’annulaire. Les sujets étaient également mesurés assis, les bras en croix. S’il était possible que chez deux hommes le pied soit d’une même longueur, il y avait peu de chances que deux individus présentent plusieurs mesures identiques, tandis qu’on estimait à une sur plus de quatre millions la possibilité qu’ils partagent exactement les mêmes onze résultats. Pour limiter encore plus les erreurs d’identification, ces données étaient accompagnées de photographies du sujet et d’indications quant à la couleur des yeux et à la présence de tatouages ou de cicatrices. Ce système « permet d’identifier avec une certitude absolue les criminels et hors-la-loi chroniques, affirma le préposé aux dossiers de Joliet, Sidney Wetmore. Il est impossible de se tromper ».

Le bertillonnage fut présenté comme la solution scientifique à un défi auquel étaient depuis longtemps confrontés les services de police et les tribunaux : l’identification des récidivistes, afin que ceux-ci ne bénéficient pas du traitement plus clément accordé aux délinquants primaires. Certains corps policiers et responsables d’administrations pénitentiaires photographiaient déjà les individus en état d’arrestation ou incarcérés. La police de Birmingham, en Angleterre, avait agi en tant que chef de file dans les années 1850 en faisant poser les suspects dans le studio d’un photographe pour les premières photos signalétiques. Cette pratique était déjà bien implantée à Joliet quand Cream y arriva en 1881, si bien que sa photo fut ajoutée à la galerie d’escrocs toujours plus imposante de l’établissement. La loi de l’Illinois exigeait que les récidivistes soient identifiés et sanctionnés comme il se devait : la déclaration de culpabilité pour une seconde infraction grave prévoyait une peine minimale de quinze ans de détention, tandis que les troisièmes contrevenants faisaient face à une peine d’au moins vingt ans. On ne pouvait pas vraiment se fier aux photos pour la surveillance des criminels, puisque les caractéristiques faciales changent avec l’âge, qu’une moustache ou une barbe peut suffire à modifier l’apparence d’un individu et à compliquer son signalement. Comme les clichés signalétiques étaient classés au nom du contrevenant, il suffisait alors à un criminel entreprenant de se doter d’un nom d’emprunt, solution qu’ils furent très nombreux à adopter. C’est alors que fit son entrée Alphonse Bertillon. Commis aux écritures à la préfecture de police de Paris, il se lassa de rédiger des fiches signalétiques ne comportant que de vagues indications de l’apparence d’un délinquant. Grâce à son père, anthropologue réputé, Bertillon connaissait l’anthropométrie, l’étude scientifique des différentes mensurations et proportions du corps humain. Un jour de 1879, alors qu’il brassait des papiers, il s’aperçut que la tenue d’un registre des mensurations anthropométriques exactes des contrevenants permettrait de repérer facilement les récidivistes. Mais ses supérieurs se moquèrent de l’idée voulant que la science puisse contribuer à la lutte contre la criminalité. Trois ans s’écoulèrent avant que Bertillon ne soit autorisé à mesurer des suspects pour mettre sa théorie à l’épreuve. Mais il identifia en moins d’un an suffisamment de récidivistes pour démontrer l’efficacité de sa technique. Le système carcéral national français adopta le bertillonnage en 1885. Les forces policières et les établissements pénitentiaires d’autres pays européens lui emboîtèrent bientôt le pas.

L’avant-gardiste directeur de Joliet, Robert McClaughry, introduisit le bertillonnage aux États-Unis. La prise des mensurations fit bientôt partie du processus d’admission des nouveaux détenus à la prison de Joliet en 1887, et McClaughry encouragea d’autres établissements à adopter ce système afin de mettre la main au collet des récidivistes. « La certitude se substitue ainsi à l’incertitude, affirma-t-il, l’identification parfaitement digne de confiance à la divination de l’enquêteur ou au témoignage à peine plus sûr de la photographie. » Partout au pays, des forces policières et des administrations carcérales adoptèrent cette nouvelle technique de lutte contre la criminalité. Avant la fin de la décennie, cent cinquante forces policières et prisons américaines avaient recours à ce système. Ainsi que le nota un criminologue américain, le jeu d’instruments de Bertillon « devint la marque distinctive des corps de police modernes ».

Mais le bertillonnage avait des inconvénients et des détracteurs. Mesurer adéquatement les pieds, les oreilles et les doigts de délinquants tels que Thomas Neill Cream était un processus chronophage nécessitant l’intervention de techniciens qualifiés et bien formés pour que l’exactitude des résultats soit assurée. Usés ou endommagés en raison d’une utilisation constante, les instruments pouvaient produire des résultats qui attribuaient à un innocent les crimes d’un individu possédant un gabarit similaire. Puisque le principe fondamental de ce système était la constance de la dimension du squelette osseux, le bertillonnage ne pouvait pas être utilisé pour la surveillance de délinquants n’étant pas encore parvenus à leur maturité physique. En outre, puisqu’il n’existait aucun registre central, il était difficile de surveiller un suspect qui refusait de révéler où il avait vécu ou travaillé avant son arrestation. Certains responsables d’administrations pénitentiaires mettaient aussi en doute l’équité d’un système qui permettait de conserver les fichiers détaillés d’individus qui avaient purgé leur peine et pouvaient ne plus jamais enfreindre la loi. L’argument de McClaughry à l’encontre de cette thèse, à savoir que les registres étaient uniquement consultés quand un ancien détenu se rendait coupable d’une autre infraction, mettait en lumière la principale faiblesse de ce système, soit que la découverte de mensurations identiques prouvait seulement qu’un suspect incarcéré avait un casier judiciaire. Contrairement aux empreintes digitales, qui mettraient encore de nombreuses années à devenir un instrument de détection, les registres de Bertillon ne pouvaient pas associer un contrevenant inconnu à une scène de crime. À l’occasion d’une rencontre nationale des directeurs de prison en 1890, McClaughry admit qu’« aucun homme ne peut être recherché par la police ou un enquêteur au moyen de ce système ».

Lorsque Cream sortit de la prison de Joliet à l’été 1891, très peu d’éléments pouvaient le relier à son lourd passé meurtrier. Ce médecin canadien avait obtenu son permis d’exercer d’une des plus grandes écoles de médecine au monde. C’était aussi un tueur nouveau genre qui choisissait ses victimes au hasard et les tuait sans remords. Un monstre sans pitié qui le faisait « pour le plaisir de tuer », comme le déclara avec incrédulité un journaliste du Chicago Daily Tribune. Un tueur en série, l’un des plus sanguinaires et prolifiques de tous les temps. Herman Webster Mudgett, un médecin qui se cachait sous le nom d’emprunt H. H. Holmes, avait assassiné au moins neuf personnes et allait être considéré comme l’un des premiers tueurs en série aux États-Unis. Mais au moment où il faisait sa première victime en 1891, et longtemps avant que l’infâme Jack l’Éventreur ne terrorise Londres en 1881, Cream était soupçonné d’avoir enlevé la vie à au moins six personnes, pour la plupart en les empoisonnant avec des médicaments contaminés. Sa plus récente victime était le mari de sa maîtresse. Ce crime était du reste celui qui lui avait valu d’être incarcéré dans une cellule sordide de Joliet. Ses cibles précédentes – deux au Canada, dont sa femme, et trois autres à Chicago – avaient été des jeunes femmes enceintes qui, souhaitant désespérément se faire avorter, avaient commis l’erreur tragique de mettre leur vie entre les mains de leur médecin.

À une époque où les enquêtes policières étaient souvent hâtivement menées et où la criminalistique en était encore à ses balbutiements, les enquêteurs ne disposaient pas des outils et de l’expertise nécessaires pour traquer un aussi formidable ennemi. On imaginait même difficilement l’existence de monstres de ce calibre. Mais cela n’expliquait qu’en partie pourquoi Cream avait pu commettre impunément des meurtres dans deux pays différents avant d’être enfin incarcéré à Joliet. Ses titres de compétence et son statut professionnel, les enquêtes bâclées, la corruption des représentants de la police et de la justice, l’échec des poursuites et les occasions manquées le laissèrent libre de tuer encore et encore. La fine trace documentaire des crimes révoltants de Cream était dispersée du Canada semi-rural à l’Illinois, et seuls quelques vagues souvenirs, dossiers de tribunaux et coupures de presse jaunissantes permettaient de tirer des conclusions. Le système d’identification de Bertillon, une technologie de pointe pour son époque, était impuissant à empêcher un criminel reconnu de s’évanouir comme un fantôme. Si un détenu remis en liberté souhaitait dissimuler son passé en disparaissant de la carte – et Cream le désirait très certainement –, il n’avait qu’à changer son nom.

We wish to thank the author of this short article for this awesome material

Polar – L’étrange cas du Dr. Cream, médecin psychopathe

Find here our social media profiles , as well as other pages related to it.https://nimblespirit.com/related-pages/